自己肯定感を高める方法~学校保健委員会の授業より

夢を叶える言葉の力

高学年向けの学校保健委員会。「心と体を元気アップ」がテーマの授業。

健康な体を作るにはもちろん、規則正しい生活習慣が必要です。ですが、さらに今後、年齢を重ね成長する過程で知っておきたいのが、メンタル的な健康維持方法。

言葉には力があり、そのエネルギーを自分のメンタル維持に効果的に利用するにはという内容での授業を実践しました。

高学年ともなると、人と比較して、落ち込んだりすることがある年代に入っていきます。

運動をした後でなくても、だるかったり、やる気がなかったり。心の体のバランスというのを考える時期、自分で管理する必要があると知っていい時期です。

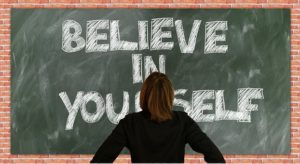

有名人は知っている!!言葉のエネルギーの使い方

自分の目標を小さな時から掲げて、それを脳にインプットして継続と成功へとつなげている。これは多くのスポーツ選手やら、芸能人や経営者の方が取り組んできたことです。

科学的根拠がないにしろ、それが少なからず影響を与えているのは間違いありません。

NBAに指名を受けた八村選手も、中学校時代の先生の言葉で自分の可能性を信じて、それを貫いた人でした。

得意ではないバスケットでNBAに入れと言われ、アメリカでプレイするからと、苦手な英語まで克服した、、、人はやっぱり目標を掲げて正しい行動をすれば、そこに到達ができることを証明してくれた例かもしれません。

人から言われるものも、自分で言うものも、どちらも影響があるということがわかるのです。とするならば、我々大人が子どもたちにかける言葉や思想が恐ろしく多大な影響を与えてしまうことがわかります。子どもが自ら、自分はダメだダメだと自分に対して言い聞かせてきたら、絶対、目標を実現することはないでしょう。なので、そうならないように、関わる親や先生方がそう思わせないように子どもの脳に、可能性があることを信じて刷り込んでいかなければなりません。

物にも影響を与えてる?!言葉のエネルギー

さて、話を戻して、実際の授業でも、言葉のエネルギーを言葉を使って、実験したご飯の例を見せながら、視覚化しました。「ありがとう」と「ばかやろう」と二種類の言葉をかけるご飯を用意した実験から、実際に自分たちが使う言葉の種類についても考えました。

そう、皆さんご存知のふわふわ言葉とかにこにこ言葉というものです。

これも時代によって若干変化してきます。何気に悪気なく使っている言葉が実は嫌な感じがする言葉だったり、

えっ?でっ?だから? きもっ!うざっ!

言語というのは進化して日々変わるものですが、その効力を考えないでただ流行りだからと言って使う子どもたちがいます。でも、時と場合によってはその言葉で落ち込んだり、傷ついたり、、、そんなことがないように本当の意味や使い方を知って、正しく使わせたい。これも、私たち大人が心がけることかもしれません。

脳はそんなに賢くない?

相手に言っているつもりが、脳科学的に言えば、脳は誰に言われているか判断できないため、自分に言われていると思うと聴いたことがあります。つまり、相手に対しても自分に対してもどちらにも悪影響となっているわけです。と考えるならば、やっぱり、誰に対しても、ポジティブでプラスの言葉を使えるようにしたいもの。

これは習慣そのものだと思うのです。

1週間ポジティブな言葉を使い続けられれば、1カ月やれるようになります。そして、3カ月、1年、そんな環境で過ごせるようになれば、簡単に心が折れない子どもになっていきます。セルフイメージの高い子どもを育てるには、言葉の環境を整える必要がありますね。

まあ、これを高学年向けにわかるような言葉で説明しました。

自分を大切にできる、自分の可能性を信じられる子どもたちをいっぱい育てていかないと、自己肯定感の高い、もっというなら幸福度合が高い人たちが育っていきません。

日本の幸福度合はなんと!数パーセントしかない?

知っていました?

日本は先進国中、最も幸福度合が少ない国民だそうですよ。

いつも、子どもに授業しながら思うことは、まず、大人の私たち、自分たちに対して「どうせ自分は」、「あの人は特別だから仕方ないよね」とかなんとか、自分に対して諦めることばを口に出したりしていないでしょうか。

そんな大人を見ていたら子どもたちの心に自信をなんて、、、かなりハイレベルになっちゃいますよね。

非科学的に言えば、思うだけでもダメなそうです。思えないなら、まずはちょっと心地悪くても、私はすごいし!できるし!!って大人の私たちが呟いてみましょうね。